自译|简评《无望的人们》

更新时间:2025-10-11 04:02:17

简评《无望的人们》(Szegénylegények,1966)

原文作者:哈米什・福特(Hamish Ford),2015年9月,《CTEQ 电影评论》第76 期

翻译,排版,制图:@假惺惺的戴

米克洛什・扬索(Miklós Jancsó)的《无望的人们》,极大地浓缩了他日后成为公认的现代主义电影大师的核心特质。这位匈牙利导演有着标志性的叙事淡化风格,其作品常以技巧性很强的长镜头为主要表现形式,镜头中大量演员的肢体动作经过复杂编排,呈现出近乎无对白的场景片段。这些风格在本片中的体现程度,相较于他紧随其后的几部作品显得更为克制。尽管与《红军与白军》(Csillagosok, katonák,1967)、《静默与呼喊》(Csend és kiáltás,1968)及《红色赞美诗》(Még kér a nép,1972)——这三部影片通常将长镜头原则推向形式上的极致——相比,《无望的人们》中的镜头类型更丰富,同时风格也不那么晦涩,但它仍是一部极具创新性、在形式上颇具挑战性的政治电影杰作。

至关重要的是,无论故事设定在哪个历史时期,扬索所有知名作品中探讨的核心主题,都在《无望的人们》中以扬索标志性的手法鲜明呈现,并蕴含超越历史的警示意味地。他作品的核心主题是 “权力”:包括权力在现实与近代史中的定义、权力的随意性、当权者常显荒诞的指令、权力对人类身体的侮辱性倾轧,以及权力的短暂与易逝。

影片开篇的简短旁白告诉观众,《无望的人们》的故事背景设定在 19 世纪 60 年代末的匈牙利,彼时奥匈帝国刚刚建立。这段旁白配合着具有历史意义与主题暗示性的图表,已然勾勒出一幅 “重写本式” 的画面 —— 既概括了影片的故事背景及直接历史背景(其中最重要的是 1848 至 1849 年间匈牙利及欧洲其他地区爆发的民族主义与革命热潮(译注:1848年革命,也称民族之春或人民之春,是在1848年欧洲各国爆发的一系列武装革命,是平民与贵族间的抗争,主要是欧洲平民与自由主义学者对抗君权独裁的武装革命。这一系列革命波及范围之广,影响国家之大,可以说是欧洲历史上最大规模的革命运动。第一场革命于1848年1月在意大利西西里爆发。随后的法国二月革命更是将革命浪潮波及到几乎全欧洲,仅俄国、西班牙及北欧少数国家未受影响。这一系列革命大多都迅速以失败告终。尽管如此,1848年革命还是造成了各国体制动荡,并间接导致了德意志统一及意大利统一运动。

19世纪中叶,匈牙利在奥地利殖民政策下丧失主权,民众遭受双重压迫。随着资本主义发展,资产阶级要求建立独立国家。1848年3月15日,诗人裴多菲在佩斯发起起义,通过改革纲领《十二条》,迫使奥皇同意成立责任内阁并废除农奴制。但战争因种种元素最终宣告失败。战后奥地利恢复封建统治,实施镇压政策。),也涵盖了此后(无论成功与否)的后革命局势,甚至更久远的时代。值得注意的是,这幅‘重写本式’的画面中还包括《无望的人们》自身的创作背景:1956 年匈牙利起义(译注:匈牙利十月事件,是1956年10月23日至11月4日发生在匈牙利的由群众和平游行而引发的武装暴动。在苏联的两次军事干预下,事件被平息。事件共造成约2700匈牙利人死亡。)失败后,亲苏联的布达佩斯政府恢复统治;经历了多年的政治压迫与倾轧后,政府逐渐放宽限制,本片便是这一时期共产主义阵营电影创作的产物。影片中对 “权力” 的呈现高度抽象化 —— 权力意志由远方的国家代理人冰冷执行,目的是遏制 1848 年或 1956 年式的“又一次”运动 —— 这样的设定几乎可以置于任何时代、任何地点。

该片的匈牙利原版片名直译应为 “绝望者”(The Hopeless Ones)。这一名称既指代影片中的核心群体 —— 被关押在广袤的匈牙利草原(译注:位于匈牙利东部豪伊杜-比豪尔州,是欧洲最大的自然草原。1999年因其延续2000多年的游牧文化景观,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。现在当地成立了自然保护区“霍尔托巴吉国家公园”)中央一座名为 “土方工程”(Earthworks)的诡异乡村拘留营(或集中营)里、身份不明的囚犯们;也暗含了一层更宽泛的隐喻:无论处于何种政治局势或时代背景下,被无形的权力枷锁束缚的民众群体。银幕上的这些男男女女,正长期承受着二十年前民族主义与革命浪潮退去后,复兴政权因偏执而施加的压迫。在影片中,匈牙利军队当时正听命于奥地利(不久后便归属新生的奥匈帝国),他们的行动似乎被一个名叫山多尔・罗扎(Sándor Rózsa)的人物所牵制。罗扎是真实历史人物,集革命志士、民族主义游击战士与 “贝提亚尔”(betyár,译注:即东欧文化语境中常见的 “绿林好汉”)身份于一身,类似形象在其他国家的文化叙事中也颇为常见。(译注:山多尔・罗萨(1818–1878)是 19 世纪匈牙利极具传奇色彩的民间人物,常被后世称为 “匈牙利的罗宾汉”,其生平与传说深刻交织,成为匈牙利民族记忆、文学艺术及电影创作中的重要符号。)但在本片中,罗扎从未正式登场,始终保持着一种半神话般的模糊存在。然而,他究竟是真实存在还是虚构象征、是生是死、是在场还是缺席,最终都变得不再重要 —— 因为这个民间符号本身,就代表着持续反抗的理念与精神。影片中有这样一个情节:一名囚犯告诉父亲自己从未见过罗扎,却被父亲纠正:“你见过他很多次了。” 与此同时,尽管士兵们似乎明知这位传说中的反抗领袖并不在营中,却仍不断盘问囚犯,追问罗扎是否藏在营里。正如影片结尾那幕令人不寒而栗却符合政治逻辑的场景所深刻揭示的,政权真正的敌人,与其说是罗扎本人,不如说是他的追随者们,以及他所代表的反抗思想—— 甚至可以说,是民众本身。

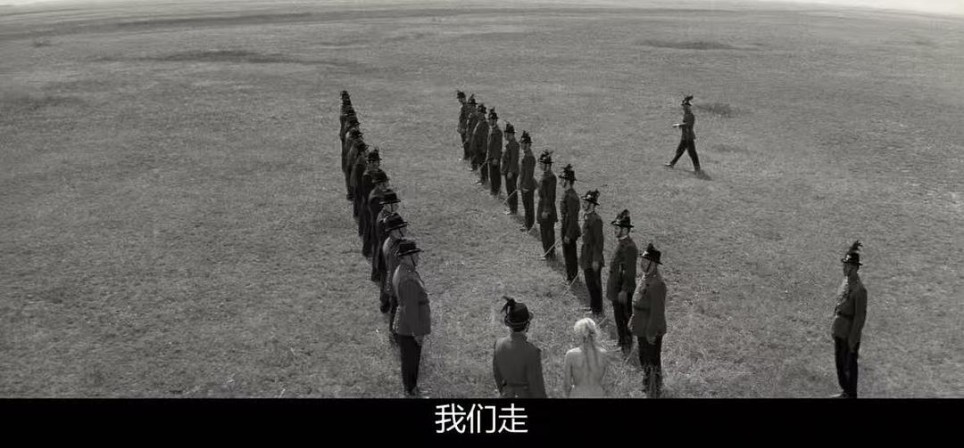

囚犯们的囚禁范围,既包括“土方工程”拘留营的建筑群与庭院那令人窒息的封闭空间,也涵盖了外围广阔的匈牙利草原——这片草原起初似乎以自由的可能性撩拨着他们的心弦。事实上,国家权力的掌控已渗透到每一处角落,即便大自然那看似诱人的开阔,也不过是幻象。一旦有人试图逃脱,放眼望去,根本无处可藏。本片与扬索其他几部知名影片一样,他在本片中呈现的,很大程度上是一种 “旷野银幕” 的影像风格。除了最初的一个场景外,所有令人不安的情节都发生在灿烂的晴空之下。在极权统治的深层语境中,自由恰恰无处可寻——即便在匈牙利草原上亦是如此。这一贯穿扬索20世纪60至70年代作品的核心主题,其呈现的关键在于:影像需精准勾勒出这样一个完全封闭、与世隔绝的世界。

作为扬索首部采用2.35:1宽银幕比例(译注:“2.35:1 宽银幕比例” 是电影工业中经典的宽银幕规格之一,属于 “变形宽银幕”体系。从技术定义来看,其核心是画面的 “宽度:高度” 比例为 2.35:1,即银幕上画面的宽度约为高度的 2.35 倍 —— 相较于传统的 “标准银幕”(4:3,约 1.33:1)或后来常见的 “平板银幕”(16:9,约 1.78:1),它能呈现更广阔的横向视野,尤其适合展现草原、旷野、战场等宏大空间场景,也能在同一画面中容纳更多人物或环境细节,强化视觉冲击力与叙事的空间感。)拍摄的影片,《无望的人们》中极具冲击力的构图不断强化着这种狭长的矩形画框,往往以抽象的手法构建出极为规整却又充满限制的场景调度。这些影像不仅具备极强的视觉吸引力,还着重突出了丰富的质感——无论是衣物、石块、木材、草地、灰泥、泥土,还是天空的质感,都清晰可辨。若说这部影片及扬索此后拍摄的几部作品,共同构成了一种近乎先锋派、弱化叙事而强调形式感的电影风格,那么其中那些时常令人惊叹的镜头语言,以及对空间中人物肢体的调度,也让这些作品堪称真正的 “奇观电影”。 或许最值得注意的一点是:尽管《无望的人们》中此类镜头的长度远不及扬索后续作品——在他后来的影片里,单一镜头有时能覆盖全片时长(在华丽的《红色赞美诗》中达到顶峰)——但《无望的人们》已然体现出扬索的创作重心正在固化:他将精心设计的、由起重机操控的移动镜头,视作影片结构的核心原则。在本片中,长镜头仍是一系列极具冲击力的影像及影像组合中的重要组成部分,其显著特点是摄影机拥有极大的运动潜力——镜头始终处于蓄势待发的状态,随时可进行横向移动或俯冲式的纵向运动。

导演对叙事弱化的独特处理方式,以及对人物与心理的极致淡化,也在此处得以切实确立。影片前期场景中,曾有一位农民看似有望成为主角:他试图通过向军官告密、揭发其他囚犯来换取自身惩罚的减轻,这番交涉却以徒劳告终。但个体能动性与叙事推进这两大核心驱动力,很快便归于无效。此外,《静默与呼喊》与《红色赞美诗》中所呈现的 “群体主角” 意识 —— 这种设定隐约契合共产主义理念,也借‘群体主角’承载着 “真实” 的革命行动 —— 在本片中似乎从无成立的可能。无论是个体还是群体,都远未拥有足够的自由去推动任何有意义的改变。唯有遥远的帝国政权,才具备这样的能力。

自始至终,叙事在极具颠覆性的 “客观” 镜头面前,多半显得无力。尽管本片的特写镜头比扬索后续作品更多——镜头因此对人物的肌肤与发丝产生了额外的关注——但银幕上没有任何一个角色能长久地占据重要位置。最终呈现的,是一种 “人物符号化” 的电影表达:众多无明显差异的躯体,首要身份是影像的视觉构成元素,它们能轻易地融入其他躯体,整个过程并未导向任何有意义的叙事结果。这些躯体时而聚集、时而以更紧密的方式排布在冷峻的人工建筑与开阔的自然环境间;画面中,要么人物在移动,要么摄影机在运动,或是两者皆动——这般调度营造出的,恰似一场视觉层面的(却注定无望的)舞蹈。

《无望的人们》呈现的是一种极具冷峻感的抽象式、形式主义电影创作。但扬索并未因此削弱表达的清晰度,反而通过这种风格,构建出更具跨历史维度的主题阐释,打造出一部恰如其分的、富有挑战性的政治电影。影片的情节带有准寓言色彩,影像风格也高度程式化,与之相伴的,则是一段近乎 “写实” 的声轨设计——全程未使用任何画外音乐(非叙事性音乐(non-diegetic music))。尤为醒目的是,画中几乎从未停歇的鸟鸣声,恰好反衬出自然对人类所遭受的屈辱全然无动于衷。与此同时,银幕上的门框、大门与墙壁被反复强调,诸多镜头的构图都暗合着 “舞台台口拱架” 的形态。这些元素叠加起来,最终形成了一种极具 “呈现主义” 特质且兼具反思性的政治现代主义风格——但它并未采用让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)及其他激进西方导演作品中常见的、更为直白的 “间离效果”(或 “疏离感”)标志。相反,我们看到的是一种独特的 “残酷电影”:其内核是严谨且真正具有革命性的人文主义诉求,这种诉求既深深植根于《无望的人们》的故事时代背景与创作时代背景这双重语境中,又能跨越历史与政治的界限,在包括当下在内的不同语境中,发出响亮且引人不安的回响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『无望的人们』相关阅读

自译|简评《无望的人们》

自译|简评《无望的人们》